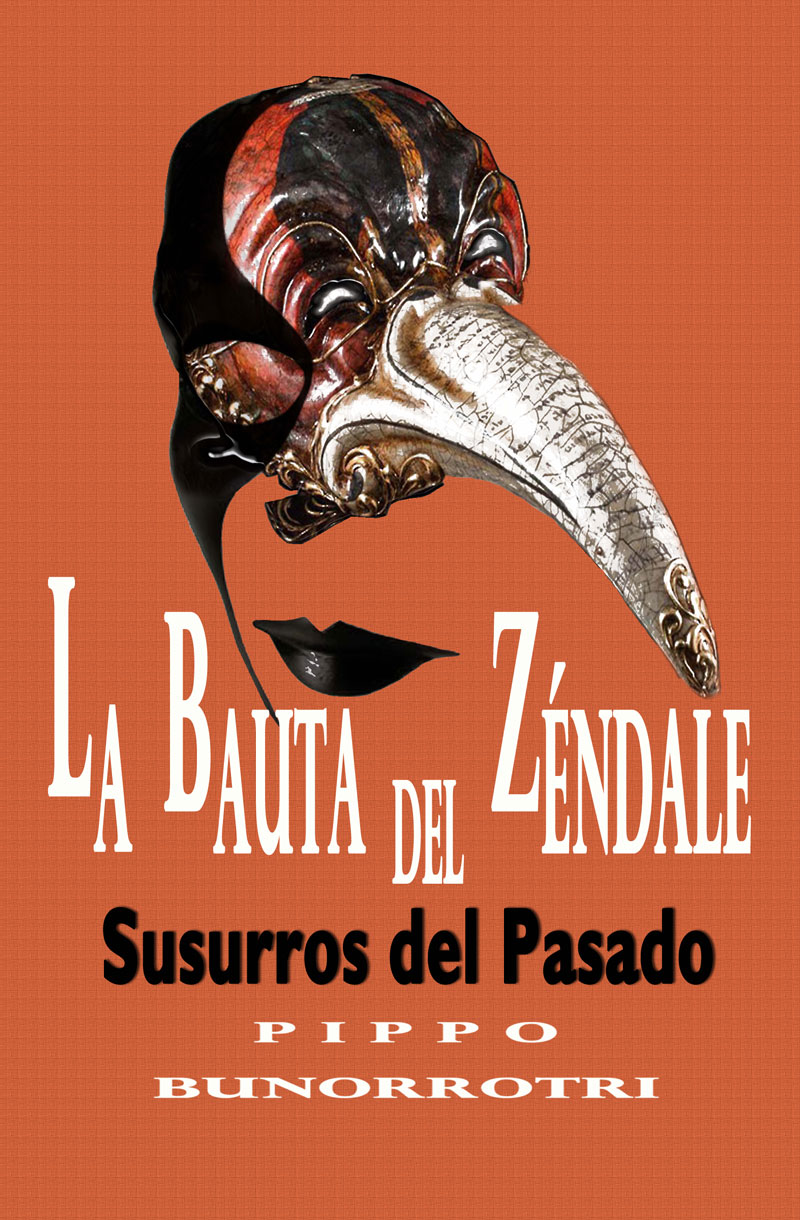

06 Oct LA BAUTA DEL ZENDALE

CAPÍTULO II

«Ningún ser humano te espiará

a la hora de tu secreto.

¡Permanece callado en esa soledad!

No está completamente abandonada:

los espíritus de muerte, en la vida,

te buscan y,

en la muerte, te rodean.

Te cubrirán de sombras: ¡Permanece callado!…».

Fragmento de Espíritus de la noche.

Edgar Allan Poe

Este cinco de junio de 2014, san Bonifacio, apóstol de Alemania, ha amanecido tortuoso para la huésped que ocupa la habitación marcada con el número 113 del hotel Atrio sobre la placa de metacrilato transparente situada a la izquierda del acceso a ella. Tras la puerta de caoba, en la penumbra de su interior, se dibujan las sinuosas y retorcidas líneas onduladas del cuerpo de una mujer atemporal. Trata con desmedida angustia de incorporarse, gritando sonidos ilegibles bañados en su propio sudor, al tiempo que busca el interruptor de la luz a un lado del cabezal de la cama.

Lo consigue tras varios intentos desesperados por lograrlo y, sin dejar de resollar lanza con desdén la sábana que medio la cubre. Con carácter borriqueña hace un intrépido movimiento sentándose en el centro de la cama, doblando las rodillas hasta empotrarlas con rabia contra su pecho, mientras que con sincronizados movimientos de sus delgados y largos brazos logra rodearlas con fuerza engarzándolas, y reposando el rostro sobre sus rodillas, balanceándose como si estuviese meciéndose en el interior de una cuna.

Unas ensortijadas líneas forman la figura de su cuerpo completamente desnudo, era delgado en exceso sin llegar a ser del todo anorexia, pues se le notan los anillos de las vértebras de su columna así como los alargados y finos huesos de sus costillas marcadas sobre su piel como si se tratara de estrechos canales venecianos, por los que corren regueros de sudor que brillan bajo la tenue luz blanquecina de la lámpara que hay tras de sí. Permanecerá en esa enrevesada postura el tiempo que precise para controlar y sincronizar su respiración, pues acaba de regresar de una de sus múltiples pesadillas tenebrosas.

Tras interminables minutos, apoya su espalda desnuda sobre el cabezal de madera, estirando sus delgadas piernas, dejando sus largos brazos muertos con las palmas de sus manos vueltas hacia arriba, tangentes a sus caderas y muslos. Su cabeza reposa tenuemente sobre el borde del sobrio cabecero, con su mirada perdida en la corta inmensidad vertical de la pared que tenía enfrente, sobre la que pende una anacrónica acuarela enmarcada.

La figura empapada en su propio sudor se muestra bañada por los dispersos y tenues rayos de luz que se proyectan por las pequeñas lámparas minimalistas que se encuentran sobre las redondas mesillas a ambos lados de la cama. Es la figura de una mujer, ni joven ni vieja, de unos cuarenta años, ni fea ni de una belleza deslumbrante, es una belleza corriente. De tez pálida, más bien, blanquecina, se nota que hace tiempo que no se ha expuesto al sol ni a los rayos uva, con el cabello negro azabache revuelto, corto; ojos pequeños y rasgados, de color negro como las oscuras noches de invierno; nariz puntiforme y pequeña, boca grande con labios carnosos. Su rostro es alargado, triangular, con una pronunciada barbilla puntiaguda, un rostro con rasgos egipcios. Su desnudo cuerpo muestra a las sombras de la penumbra sus pequeños, duros y redondos pechos, como si se tratara de dos perfectos círculos tangenciales en los que en su centro exacto resaltan dos puntiagudos pezones. Su liso vientre, exento de las líneas imperfectas del paso del tiempo que lo ensombrezcan, sobre el que yace el pequeño hoyuelo de su ombligo, nos muestra el camino de su monte de Venus, con sus labios carnosos abiertos y exentos de vello púbico que los eclipse, protegido por unas nalgas duras y muslos fibrosos, dando paso a delgadas y largas piernas.

Como Mario Benedetti decía:

«Una mujer desnuda y en lo oscuro

tiene una claridad que nos alumbra

de modo que si ocurre un desconsuelo,

un apagón o una noche sin luna

es conveniente y hasta imprescindible

tener a mano una mujer desnuda».

Mientras sus arritmias vuelven a su ritmo normal ella se entretiene contemplando cómo las gotas de sudor corren por su vientre y llegan a su monte de Venus, bordeando sus labios vaginales, para perderse entre sus nalgas y morir sobre las sábanas de la cama, después de haber nacido en su frente, corrido por su rostro y pasado a través del canal que forman sus pequeños y redondos pechos duros.

Mira abstraída el reloj de su móvil, que tiene depositado sobre la pequeña mesilla redonda. Tarda un par de minutos en percatarse de la hora y el día que es. Llena sus pulmones de aire para expulsarlo de inmediato, realizando la misma operación tres o cuatro veces antes de que las palmas de sus manos recorran lentamente su rostro, su cuello, sus cortos cabellos, sus redondos y pequeños pechos, hasta encontrarse en su monte de Venus, para a continuación apoyar las manos sobre la cama impulsando su cuerpo hasta el borde, donde giran sus nalgas, con forma de pera limonera, apoyando la planta de sus pies desnudos sobre la moqueta de rafia color crema. Ella incorpora su fatigado cuerpo, todavía con restos de excitación en sus músculos. Toma la dirección del baño perdiéndose detrás de la mampara de cristal de la ducha.

Abre los dos grifos a la vez, mientras mira cómo brota el agua por la amplia cacerola formando una cortina de agua. Se coloca bajo ella, una sacudida fustiga su menudo cuerpo al entrar en contacto con la caldeada agua. Siente como una placentera sensación, cuando su delgado cuerpo es golpeado dócilmente por las gotas de agua tibia al toparse con su espalda. Después de diez largos minutos de dejar que el agua empape su piel, calando hasta el último poro de su cuerpo, se atreve a cerrar los ojos para enfrentarse bajo la cortina de agua a los fotogramas de imágenes que hace unas horas le han reproducido ese miedo. Su miedo. Hace ya bastante tiempo que no tenía esas pesadillas. Si bien es cierto que en algún momento de ese espacio-tiempo llegó a pensar que las había superado…, por lo visto, hoy ha podido volver a comprobar que no era así, esas pesadillas aún siguen ahí. Seguramente, será algo que le acompañará el resto de su vida, aunque ella no quiera aceptarlo. Una tormenta de sentimientos, rabia, temor, repudio, asco, náuseas, suciedad, recorren su cuerpo al mismo tiempo que el agua que está resbalando por su piel. Bajo la persistente cortina de fina agua, ella hace un esfuerzo por enfrentarse una vez más a las imágenes de su desasosiego. Cierra y abre los ojos varias veces antes de decidirse a cerrarlos por completo oprimiéndolos con fuerza, presionando los puños.

Las primeras imágenes que aparecen son las de siempre. El principio de todo y el final de su vacío. En él se aprecia a una niña con siete años sentada en una vieja y amplia cama de hierro forjado de color negro, entre las piernas de su tío Arturo. Ella sabe que era la verdadera protagonista de esa historia, que está comenzando a llegar a la gran pantalla de plasma de su conciencia, que ha vivido y que nunca ha contado. Esa historia era solamente suya. Pero, con el paso de los años, después de haberla visto una y otra vez pasar ante la retina de sus ojos invisibles, la había transformado como si realmente lo que le ocurría a la protagonista de esa historia le hubiese sucedido o le estuviese sucediendo a otra persona. Entreabre los ojos y sus lágrimas se confunden con el agua que recorre su cuerpo.

Desde la postura en que se encuentra estira su brazo derecho hasta que los dedos de su mano agarran la rueda del agua caliente, girándola con un golpe de muñeca hasta su tope. Sin separar su mano del grifo deja descender su delgado cuerpo lentamente hasta que su terso culo de pera limonera queda asentado dentro del blanco cubículo. Encoge sus piernas abrazándolas con firmeza, en esa postura inclina su cuerpo sobre la blanca superficie, con su espalda apoyada en la parte inferior de la mampara de cristal, como si se tratase del feto de un bebé en el vientre de su madre. Sin moverse deja que las encadenadas gotas de agua caliente se encuentren con su cuerpo desnudo fundiéndose con él para convertirse al instante en una suave nube blanquecina. Cierra con miedo sus ojos entreabiertos. De inmediato, en la pantalla de su mente comienza a aparecer la realidad de su otra vida, su pesadilla, vivida en primera persona desde su pubertad hasta más allá de su mayoría de edad.

Todo lo que había ocurrido en aquella otra vida sucedió con el beneplácito de su madre y la complicidad de su hermano, de alguna manera. La primera vez que intentó contárselo recibió como única respuesta un tortazo, y ser llevada de inmediato ante la presencia de su tío, el honorable cardenal, aunque en aquel entonces era el prioste o deán de la catedral. Quería que se confesase y arrepintiese ante él por la ofensa de sus palabras. Desde aquel día, todos los sábados por la mañana comenzaba su peregrinaje hasta la casa rectoral del deán, que duraba hasta el domingo por la tarde, cuando su madre la iba a recoger. En el interior de la rectoría se ejercitó en los misterios del Señor durante algunas horas del día, compartidas con el estudio del latín en la biblioteca del prioste. Después de las siete de la tarde comenzaban los rezos y el vía crucis del deán, que había veces se prolongaba durante prácticamente toda la noche, en las que también participaban otros jóvenes fieles. Algunos de aquellos jóvenes, como ella misma, aún hoy en día siguen participando, en la oscuridad de las sombras, en esos vía crucis, aunque sin el deán.

Así fue el inicio de aquella vida, cuya penitencia eran sus pesadillas.

El baño de la habitación 113 comienza a parecerse a una de las calles de Londres en los días de invierno, en que la niebla esconde las sombras de tu cuerpo.

Ella permanece en la misma postura en que se ha colocado hace unos diez minutos, mientras sus oídos van recogiendo el sonido sinfónico de la cortina de agua que va dejando en su continuo transitar, pero ese sonido no llega a su destino, pues en la soledad del silencio de su aparato auditivo solo se escucha repicar la voz campanuda del prioste recitando en latín la primera oración antes de comenzar el vía crucis, que tenía lugar en la amplia y fría estancia de su habitación-despacho, de uso exclusivo del deán.

A la vez que en la pantalla de su conciencia las imágenes que ilustran el momento se van sucediendo:

«Dómine Iesu, nóverim me, nóverim te, nec áliquid cúpiam nisi te. Oderim me et amem te.

Omnia agam propter te.

Humiliem me, exáltem te.

Nihil cógitem nisi te.

Mortíficem me et vivam in te.

Quæ cúmque evéniant accipiam a te.

Pérsequar me, sequar te, sempérque optem sequi te.

Fúgiam me, confúgiam ad te, ut mérear deféndi a te.

Tímeam mihi, timeam te, Et sim ínter eléctos a te.

Diffídam mihi, fidam in te. Oboedíre velim propter te.

Ad nihil affíciar nisi ad te, et pauper sim propter te. Aspice me, ut dílígam te voca me, ut vídeam te, et in ætérnum fruar te. Amén».

Mientras el prioste iba recitando con fervor la oración, ella, al término de cada frase, le iba quitando la ropa que cubría su orondo cuerpo hasta dejarlo completamente desnudo. Entonces él se introducía en un barreño de latón colocándose de rodillas, ella cogía una tinaja de agua que tenía al lado y la vertía sobre el cuerpo desnudo, para luego comenzar a restregarle todo el cuerpo con sus pequeñas manos, mientras él seguía con sus plegarias. Tras las refriegas, lo secaba levemente para a continuación aplicarle un ungüento de aceites de romero e incienso.

Cuando el deán había terminado con su plegaria, se ponía de pie y ella se dirigía al último cajón del recio aparador de nogal. Sacaba una pequeña maleta de madera, la colocaba ante él, la abría y extraía un Zendale negro perfectamente doblado, que le entregaba con mesura para que él se lo pusiese sobre su cuerpo resbaladizo, brillante ante el reflejo de los velones encendidos, de los que se desprendía un pesado y fuerte olor a incienso y romero que invada toda la estancia.

Una vez pertrechado con su Zendale, comenzaba el vía crucis, con la oración primera.

«Nos, autem, gloriari opportet in cruce Domini Nostri Iesu Christi, in quo est salus, et vita et resurrectio nostra; per quem salvati et liberati sumus» (Epistula ad Galatas VI, 14).

Dicha esta, ella se colocaba frente a él para que la desnudase con lentitud. Mientras lo hacía, sus manos iban recorriendo su menudo cuerpo, palpando con suavidad cada una de sus partes, y demorándose en cada una de ellas mientras recitaba las estaciones, lanzando preguntas en latín el deán, y ella respondiendo.

Statio I – Iesus condemnatur ad mortem

- Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

- Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

«Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis: propter quod et Deus exaltavit illum et dedit illi nomen quod est super omne nomen» (Epistula ad Philippenses II, 8–9).

La puerta de la habitación 113 del hotel Atrio se abre de repente, exhibiéndose en el umbral la recortada figura de un hombre alto, algo corpulento.

Viste informal pero elegante.

Intenta dar dos pasos sin darlos, se inclina hacia adelante treinta grados introduciéndose en la penumbra de la habitación a la vez que dice en voz baja pero nítida:

—Nana, soy Gaby, ¿puedo pasar? ¿Nana?, ¿Nana, posso entrare?

No obtiene respuesta audible alguna.

Con un leve gesto hacia atrás vuelve a recuperar la verticalidad, en los precisos segundos de su instintivo movimiento decide a adentrarse en el interior de la habitación 113. Cierra la puerta tras de sí con sutileza traspasando el umbral. Su mirada escudriña la cuadrada habitación en penumbra, ya que solo se encuentra iluminada tenuemente por la lámpara minimalista que hay sobre la redonda mesita. Sus ojos tratan de descubrir el cuerpo de la persona que ocupa la habitación, Nana. La cama está deshecha, pero nadie aparece en su campo de visión. Un leve y continuado sonido hace que gire su cabeza hacia el lugar de donde procede. En el tambor de sus oídos identifica el leve sonido del agua cantando libremente al otro lado de la puerta cerrada que tiene a su derecha. Con los nudillos de la mano golpea con suavidad sobre la lisa superficie de madera tintada en blanco, un par de veces, antes de decir:

—Nana, ya he llegado. Nana, ¿estás bien?

No obtiene respuesta.

No escucha el sonido de la voz de su amiga, que supuestamente se encuentra tras la puerta del baño, solo el continuo tintineo del agua de la ducha, por lo que los biorritmos de su cuerpo comienzan a alterarse.

Conoce los problemas de su amiga. Intranquilo, nervioso, su cuerpo se mueve inquieto al son de leves movimientos, como si tuviese espasmos musculares. Insiste de nuevo llamando a la puerta, la golpea con la palma de su mano derecha empleando algo más de energía, mientras coloca la mano izquierda en la manija acerada desplazándola hacia abajo entreabriendo la puerta un par de centímetros, y antes de decidirse a abrirla por completo, vocaliza su nombre una vez más:

—Nana, Nana… —deja que su voz llegue a cada uno de los rincones del baño, cortando las finas gotas de agua de la ducha—. ¿Estás visible?, ¿posso accadere? Soy yo, Gaby.

Lo que sus oídos obtienen como respuesta es solo el sostenido e insinuante repique sonoro del agua, por lo que abre la puerta de inmediato. Una bocanada de fog se abalanza sobre su rostro, empañando los cristales de sus gafas e impidiéndole por unos segundos ver lo que tenía delante. Segundos en los que su memoria le trae el recuerdo de una foto que Nana le había enviado del Lincoln´s Inn de Londres.

Se halla sereno y nervioso a su vez, no emite sonido alguno, pues sabe bien lo que debe hacer, no es la primera vez que se ve en una situación similar. Aunque hace ya tiempo que Nana no mantenía una de sus contiendas, una batalla interior con sus demonios, como solía llamarlos.

Abre las mamparas de cristal metiendo su brazo entre la cortina de agua y cierra el grifo.

Mientras gira la rueda del grifo, la cortina de agua va menguando en su caída. Cuando ha concluido, de la repisa de acero que se encuentra sobre el bidé coge el albornoz blanco, rompe el precinto y cubre el cuerpo desnudo, en posición fetal, de Nana. Se pone en cuclillas mientras envuelve el menudo cuerpo en el albornoz, cogiéndola entre sus brazos, la levanta sin esfuerzo alguno, y se dirige a la habitación, sentándose en la cama con ella en sus brazos como si se tratase de un recién nacido.

La atrae hacia su pecho, balanceándose suavemente mientras le susurra al oído:

—Tranquila, Nana. Ya ha pasado todo. No es nada, Gaby está aquí contigo. Tranquila, tranquila, ya ha pasado todo…

Ella abre los ojos lentamente, como quien levanta una pesada persiana de acero, encontrándose con el rostro de Gaby. Lo mira, sin verlo realmente, pues las cuencas de sus ojos parecen dos tinajas a rebosar de agua. Agua que al abrir los párpados comienza a desbordarse deslizándose por sus mejillas humedecidas. Llora sin llorar, pues ha llorado tanto en el pasado sin que nadie le diese importancia al motivo de su llanto, más bien al contrario, que en su interior ya no albergaba ese sentir. Las lágrimas que brotan de sus ojos son la sangre de su miedo.

Ella no pronuncia palabra y él no abre la boca. Nana hace un gesto ahíto de aguantar sus miedos, alargando sus brazos, rodeando con ellos el cuello de Gaby. Él se deja caer sobre la cama, arrastrando en su caída el ligero cuerpo de Nana, acomodando ella con leves movimientos su delgado cuerpo entre el cuerpo mesomorfo de él, permaneciendo los dos en esa postura durante diez largos minutos, mirándose, reflejándose en el cristalino de sus ojos de él. Confesándose sin palabras los secretos que conocían muy bien, porque los habían vivido en alguna de sus formas, tratando con ello de volverlos a encerrar en las profundidades de las mazmorras de sus memorias. Transcurridos esos diez minutos de estar viéndose en el reflejo de sus rostros, el uno en el del otro y el otro en el del uno, el cristalino de ambos se va cerrando escondiendo sus secretos tras el iris, que se hace más visible.

Gaby sabe lo que tiene que hacer. Nana también. El instinto de la lujuria les invade.

Ella lo desea, él sabe que ella lo necesita para poder limpiar su mente a través de su cuerpo. Voltea con suavidad el cuerpo de ella dejándolo desnudo boca arriba sobre la cama, ella ni se inmuta, solo acomoda su esquelética espalda con unos ligeros e imperceptibles movimientos. Él se pone de pie y desde la altura contempla, por unos segundos, una vez más el cuerpo desnudo que deja acostado sobre la cama, no piensa nada, solo contempla el lánguido cuerpo desnudo, no es la primera vez, ni seguramente será la última.

No dice nada encaminándose con lentitud, como si de un ritual se tratara, hacia el armario desplazando su puerta corredera por completo.

Ante sus ojos se muestran sus ropas, sus hábitos, su realidad del día a día, perfectamente colgada. Con su mano ase la manilla del pequeño maletín metálico que se encuentra bajo las vestimentas, atrayéndolo hacia sí con mimo. Lo coloca sobre la minimalista mesa que hace las funciones de escritorio, lo abre y extrae de su interior una pequeña vasija de barro, que coloca en el centro de la mesa. De una pequeña caja de madera saca con las yemas de sus dedos pulgar y corazón un número indeterminado de pequeñas bolitas oscuras, y luego unas de color pardo, que va depositando con cuidado en el interior de la vasija de barro. Saca un fósforo de madera, lo enciende y lo acerca a la pequeña boca de la vasija, depositándolo en su interior. De inmediato comienza a salir un pesado humo grisáceo y amarillento, pastoso, con aroma a incienso y mirra, que comienza a inundar la habitación con su aroma.

Echa una rápida mirada a la vasija antes de comenzar a desprenderse de su ropa con una lentitud premeditada. Está algo húmeda por la ducha, la dobla con mesura y se queda completamente desnudo mientras su ropa languidece colocada sobre la silla. Del interior del maletín extrae un pequeño frasco de color anaranjado con una etiqueta en la que se podía leer «Aceite de Romero». Con él en la mano, se dirige hacia la cama, donde ella está esperándolo con una mirada cómplice y su perpetua sonrisa triste, en la misma postura que la ha dejado. Él no dice nada, ella no pronuncia palabra. Se dispone a colocarse de rodillas entre las piernas que ella abre con premura para él. Desde la media altura de sus ojos comienza a verter un frío chorro de aceite sobre el terso vientre de ella. Cuando ha considerado que es suficiente, deja el frasco a un lado, y comienza a extender el espeso líquido con sus manos, masajeando con suavidad su vientre, bordeando sus pequeños y redondos pechos hasta llegar al cuello, para desde allí volver a bajar por donde había subido. Llega a la planta de los pies, pasando por el monte de Venus con extrema suavidad, repitiendo la acción durante varios minutos. De vez en cuando en una de sus pasadas el rebelde dedo corazón introduce su falange en el clítoris de ella, rozando sus humedecidos labios. Ella mantiene los ojos entrecerrados mientras se relaja con prolongados suspiros de placer, que se hacen más continuados cuando los dedos de él rozan su monte de Venus o sus senos, y más agudos cuando el dedo corazón juega con su clítoris. Ella se gira suspirando intermitentemente, él se sienta sobre sus nalgas, coge el frasco vertiendo aceite sobre su espalda, entre los omoplatos, y comienza a masajear toda su espalda, mientras su miembro eréctil de trata de colocarse en la ranura de sus nalgas. El sinuoso cuerpo de ella está completamente embadurnado de aceite, brillando en la penumbra. Después de quince largos minutos de suave y lento masaje, de entrecortados suspiros, de impregnar sus papilas olfativas de incienso, mirra y romero, ella se gira haciendo que él se deje caer boca arriba sobre la cama. Ella se sienta sobre su vientre, dejando que la punta del miembro eréctil se vaya introduciendo lentamente en su caliente y húmeda vagina. Coge el frasco de aceite, vierte sobre su pecho semipeludo un chorro y comienza a extenderlo. Repitiendo la operación, con la misma suavidad y mesura con que él acaba de hacerlo con ella. Él cierra los párpados y persigue con su mente las líneas que las manos de ella van dibujando sobre su piel, sintiendo cómo su conciencia se va apagando mientras se encienden sus sentimientos reprimidos.

Nana en aquel momento nota una extraña evocación de calma divina que nace, como el gorgoteo de lava caliente en el emerger de un volcán, en la base de su cráneo para, desde allí, comenzar a recorrer con extremada tardanza su espina dorsal en sentido descendente. Lo que hace que se estremezca sin poder ni querer ponerle remedio, siente deleite sin placer, ya que el placer nunca ha sabido lo que era, pues le ha estado negado.

Dos rebeldes lágrimas comienzan a brotar de sus ojos, recorren sus mejillas perdiéndose entre la comisura de sus pechos después de haber seguido el trayecto de su cuello. Su mente trata de identificar la emoción que su cuerpo está sintiendo, para poder sujetarla y retenerla el mayor tiempo posible. Está segura.

Otras lágrimas siguen el reguero marcado por las primeras, mientras su cuerpo se desliza sobre el cuerpo de él.

Él se encuentra tumbado boca arriba, con su espalda pegada a las revueltas sábanas, tiene los ojos cerrados, la respiración entrecortada, plácida, el cuerpo relajado, y el espíritu adormecido.

Sus fosas nasales están abiertas completamente, como las branquias de un salmón al que le falta oxígeno, inundándose sus pituitarias del intenso aroma de la habitación. Se encuentra en ese plácido estado en que le parece estar escuchando la lluvia titubear en su caída sobre el enlosado de piedra de la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Como si de una sinfónica de cuerdas se tratase, interpretando un adagio en re menor sostenido.

Cuando la sinfónica ha llegado al punto álgido del adagio, coincide con el instante en que la lluvia se ha transformado en un súbito aguacero y sus fosas nasales únicamente pueden distinguir una fragancia cargada con la fetidez de las hojas muertas del otoño, en ese momento en que sus pensamientos, los de los dos, han empezado a viajar juntos por las verdes praderas de sus recuerdos.

Han pasado ya veinte minutos de mutuo masajeo, de sincronizados movimientos rítmicos. De encuentro, de sentimientos pasados, de sentimientos perdidos, de buscar sentimientos nuevos, entre el pesado aroma de romero, incienso y mirra.

De la pequeña vasija apenas un hilo de humo fragante sale ya, se está acotando, como se ha agotado su sentir.

Ella se desliza acurrucándose entre el brazo izquierdo y su pecho mientras él con su brazo derecho agarra la sábana cubriendo con ella sus cuerpos desnudos. Pone su pierna izquierda sobre ella, apretando sus cuerpos sudorosos con suavidad. Mientras las voces campanudas de ella aguardan en silencio el momento de volver a reaparecer, para que el silencio de él pueda volver para aplacarlas.

Se quedan adormecidos, mudos, mientras las pasiones de sus recuerdos se van instalando en sus oscuras celdas, hasta otro amanecer en el que vuelvan a surgir con furia.

En la penumbra de la habitación 113 él abre sus ojos ante el inesperado amanecer de este cinco de junio, ella sigue profundamente dormida. La tenue luz que está invadiendo la penumbra de la habitación duele en la retina de sus ojos.

Él tiene la sensación de que se ha despertado de una de las escasas resacas que ha habido en su vida. Está tumbado sobre la cama con la cabeza de ella sobre su pecho, y su pierna derecha sobre su entrepierna. Intenta moverse, pero le cuesta desplazar con precisión su brazo derecho adormecido, con su mano izquierda levanta levemente la pierna de ella y arrastra lentamente su cuerpo, desembarazándose con cuidada precisión de ella.

Logra incorporarse con esfuerzo y se encamina torpemente hacia el baño. A tientas enciende la luz del lavabo y cierra la puerta, el reflejo de su rostro en el espejo no lo reconoce, hace un gesto despectivo con su mano mientras se introduce en la cabina de la ducha y abre el grifo de agua fría, dejando que el fino chorro estremezca su cuerpo desnudo ahogando su chillido en lo profundo de su garganta.

Después de dos minutos abre los ojos y comienza a golpear su rostro con la palma de sus manos mientras habla con una voz mitigada por el alegre susurro del agua sobre su cuerpo:

«Fili di misericordia su di me, o Dio, secondo il tuo amore inesauribile; come la moltitudine di vostra macchia tenera misericordia le mie trasgressioni.

Lavame più dalla mia iniquità e mia límpiame. Porque so mie trasgressioni, e il mio peccato è sempre davanti ai miei.

Contro di te, contro te solo ho peccato, e ho fatto male davanti ai vostri occhi; modo che siano riconosciuti di diritto nella tua parola, e aveva il suo giudizio puro.

Ecco, male io sono stata formata e nel peccato mia madre ha concepito. Ecco, ti piace verità nell’intimo si e in segreto mi ha fatto capire la saggezza.

Purificame con issopo, e sarò pulito; lavame e sarò più che neve bianca. Mi fanno sentire gioia e letizia e finale le ossa hanno schiacciato. Nascondere il tuo volto dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità.

Crea in me, o Dio, un cuore puro e uno spirito giusto all’interno di rinnovare il mio.

Non mi passi davanti a voi e non prendere il mio Spirito Santo.

Vuelveme la gioia della tua salvezza e lo spirito. Poi insegnare i trasgressori tuoi modi, e i peccatori saranno convertiti in voi.

Librame di omicidi, o Dio, il Dio della mia salvezza.

La mia lingua canti la tua giustizia. Signore, Apri le mie labbra e la mia bocca per pubblicare la tua lode. Ma non voglio sacrificare, che vuoi dargli; Non si desidera Olocausto.

I sacrifici di Dio sono uno spirito rotto; un cuore rotto e contrito non despreciaras tu, o Dio. Ottenere bene con la tua benevolenza a Sion; Costruire le mura di Gerusalemme.

Allora si aveva il sacrificio della giustizia, l’Olocausto o dell’intero Olocausto; poi offrono manzi su tuo altare».

A dos mil kilómetros de distancia de la habitación 113 del hotel Atrio, ese mismo día, día de San Bonifacio, en Roma, en el Estado del Vaticano, por los pasillos del Palacio Apostólico dos prestigiosos galenos romanos charlan con el nuncio de Italia y San Marino del estado de salud del último presidente del Estado del Vaticano, el cardenal-obispo Romero. Sus rostros denotan preocupación, signo de que las noticias no son todo lo buenas que cabía esperar.

En el interior de sus aposentos, el anciano cardenal se levanta con dificultad ayudado por su asistenta sor Teresa, ajeno a los comentarios de los dos visitantes que acaban de abandonar la estancia, pero consciente de su realidad. Se apoya en su báculo de madera de ébano para levantarse del desgastado sillón de cuero de alto respaldo y, encorvado, se dispone a abandonar la estancia con la ayuda del báculo por la puerta oculta entre los paneles del vestidor. Lanzando murmullos de palabras al cargado aire de la estancia y apenas oíbles por su aparato auditivo, mientras, arrastra los pies, calzados en unas viejas zapatillas de loneta negras abiertas por los talones, sintiendo en la planta el frío de la historia que le transmiten las losetas decorativas de barro del viejo palacio presidencial que desde hace dos décadas se ha convertido en su residencia, pasando a convertirse su historia en historia propia del palacio.

—Demasiada hipocresía envuelta en el celofán de la mentira —susurraba el anciano cardenal-obispo al desgastado crucifijo de plata que lleva colgado de su cuello.

Su avanzada edad, el paso del tiempo y las añoranzas de otra época le han vuelto a traer la añeja costumbre de hablar solo, costumbre que adquirió cuando se había ordenado sacerdote con veinte años y le enviaron a su primera parroquia como diácono en un pueblo perdido en medio de las ariscas montañas de los picos de Europa.

Le gusta acompañar su profunda soledad con palabras dichas en viva voz, le hace sentirse vivo y lleno de energía. Tal vez, sea esa la forma de llenar el vacío que estos últimos años le ha estado rodeando desde que su querido sobrino decidió esconderse tras las sombras.

Sus alargados y huesudos dedos temblorosos logran marcar un código de números en la pequeña pantalla táctil que se encuentra disimulada en una hendidura de uno de los paneles que da acceso al vestidor, provocando que la puerta se abra al tiempo que una luz amarillenta ilumina el austero y pequeño habitáculo, sin huecos ni ventilación al exterior.

Arrastra su desgastado cuerpo encorvado al interior, cerrándose la puerta tras él en cuanto la cruza. Se acerca lentamente a la sencilla y austera mesa de madera envejecida por el vaivén del tiempo, como su dueño. Está en el centro del pequeño habitáculo rodeada por estantes repletos de viejos libros y legajos, llenos de secretos que durante décadas ha hurtado y ocultado a los ojos de sus hermanos y colegas, y, por supuesto, a la sinrazón del mundo. Es como la celda austera de un monasterio cisterciense.

Deja caer su cuerpo sobre la dura silla de madera maciza de castaño, regalo de sus primeros feligreses. Coge su pluma, la misma que su padre le regaló cuando abandonó el seminario para ordenarse sacerdote, que está posada desde hace un par de días en el rincón acostumbrado de la mesa. Extrae un folio con su membrete personal en su margen superior izquierdo de la carpeta de sobremesa marrón que tiene ante sus ojos. Lo asienta con minuciosa cautela sobre el tablero inclinado anexo al lado derecho, y enciende el flexo que proyecta una luz blanca sobre él. Con sumo cuidado coloca la punta de su pluma sobre el inmaculado folio blanco, le tiembla la mano, y comienza a dibujar, más que a escribir, palabras encadenadas una detrás de la otra, haciéndolo con una extraña mezcla de placer y respeto.

En la austera celda solo el sesgado ruido de la pluma sobre el papel y la entrecortada respiración del anciano cardenal purpurado rompen el silencio.

El texto, de trescientos treinta y tres caracteres, como todos los que había escrito en el último año, está encabezado por tres palabras, un nombre y dos apellidos.

Finaliza el texto con una frase de cinco palabras entrecomilladas: «La verdad os hará libres».

Al terminar, respira hondo. En ese instante no es ni el iracundo cardenal purpurado de ojos azules y mirada febril al que algunos están acostumbrados a conocer, ni el maduro sacerdote dirigiendo la homilía desde el púlpito a unos ingenuos feligreses, ni el ingenuo seminarista de los primeros años en el seminario de Valencia de la calle Trinitarios. No es ni uno ni otro, solo es un hombre que se sabe abatido y vencido por el tiempo, ese que ahora en la recta final le está haciendo ver la realidad de la batalla de su vida.

Con las manos extendidas sobre el tablero de escritura, mientras espera a que la tinta termine de secarse, observa con la inocente mirada de un niño y la sabiduría de un anciano el baile de palabras que están desfilando ante sus ojos humedecidos, por el recuerdo de lo que significan.

Con gesto de dolor se levanta de la silla con una carpetilla marrón en su mano temblorosa, donde ha depositado el folio que ha escrito, situándolo en el estante más cercano a la mesa, sobre otras similares pero de contenido diferente. Otro secreto guardado, para entregárselo en el cercano día de su final a la identidad mejor protegida y que muy pocos conocían.

Sería el legado para sus discípulos.

El anciano abandona la austera celda comprobando que la puerta queda cerrada y oculta entre los paneles de su majestuoso aposento. En el silencio de la estancia una mujer enfundada en una túnica de color castaño está terminando de arreglar su habitación. Con sigilo, arrastra sus pies apoyado en su báculo, recorre la corta distancia que lo separa de la amplia cámara que hace de baño, se detiene ante el amplio espejo veneciano que hay a la entrada, entreteniéndose unos minutos en contemplarse, tratando de domeñar los rebeldes cabellos ondulados, blancos, que sobresalen por encima de sus orejas, mientras se dice a sí mismo susurrando:

—Necesito un corte de pelo.

Su asistente, la hermana carmelita sor Teresa, se interpone entre el espejo y el anciano sin mediar palabra, solo una mirada de dependencia se cruza entre ambos antes de comenzar a desabotonar los botones de la ajada sotana negra. Cuando ella ha finalizado de despojarlo de la vieja sotana, la silueta de sus figuras aparece dibujada en el espejo: él, desnudo, solo con sus calzones de pierna larga de algodón y los pliegues de su piel envejecida, con su olor peculiar, que surcan su tórax mostrándola la realidad del tiempo pasado, mientras la hermana dobla con mimo su sotana colocándola en el interior del armario, al lado del rutilante hábito purpurado, que durante tantos años se ha ataviado por obligación de su cargo.

Ella lo coge por el antebrazo obligándolo a girarse, él hace un brusco gesto soltándose a la vez que da unos torpes pasos hacia la ducha. Se sujeta en la barra metálica anclada en la pared y espera a que la hermana llegue a su altura para desposeerlo de los calzones y dejarlo completamente desnudo. Como hace noventa y nueve años su madre lo trajo al mundo.

Y empieza a susurrar:

«Dómine, quam multi sunt qui tribúlant me.

Magnifícat anima mea Dóminum et exsutávit spíritus meus in Deo salutári meo. Quia repéxit humilitátem ancíllæ suæ: ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes, quia fecit mihi magna qui potens est: et santum nomen ejus, et misericórdia ejus a progénies timéntibus eum.

Fecit poténtiam in bráchio suo: dispérsit supérbos mente cordis sui: Depósuit poténtes de sede, et exaltávit húmiles. Esuriéntes impévit bonis: et diívites dimísit inánes. Suscépit Israël puérum suum recordátus misericordiæ suæ, sicut locútus est ad patres nostros, Abraham et sémini ejus in sæcula».

CONTINUARA

Pippo Bunorrotri.

Sorry, the comment form is closed at this time.